미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 가전쇼 CES2018(International Consumer Electronics Show, 국제전자제품박람회)이 지난 12일 성황리에 막을 내렸습니다. 자율주행차, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 로봇 등 ‘스마트시티’라는 주제 아래 선보여진 신기술들은 많은 이들의 눈길을 사로잡았는데요. 그 중에서도 자율주행차는 모터쇼를 방불케 할 만큼 존재감을 뽐냈으며, 국내 수혜주로 기대를 샀던 TV 디스플레이 역시 현장에서 큰 호평을 받았습니다. 과연 여기엔 어떠한 기술이 숨겨져 있었을까요? 지금부터 뜨거웠던 CES2018 현장으로 떠나 함께 살펴보겠습니다.

스스로 운전하는 자동차, 그리고 반도체

▲ 암논 샤슈아 모빌아이 CEO(왼쪽)와 브라이언 크러재니치 인텔 CEO(오른쪽)가 자율주행차 기술을 소개하고 있다. (출처: 최호섭)

▲ 토요타의 자율주행차량. 올해 자율주행 차량의 트렌드는 ‘티 나지 않는 것’이다. (출처: 최호섭)

▲ 화제가 됐던 중국의 콘셉트 전기차 ‘바이톤’. 양산 가능성 등이 언급되지는 않았지만 콘셉트 자체만으로 큰 관심을 끌었다. (출처: 최호섭)

이번 CES2018의 가장 중요한 한 축은 단연 자동차, 그리고 자율주행 기술이었습니다. 자율주행 기술이 CES에 본격적으로 선보여지기 시작한 것은 불과 4년 전입니다. 사실 기술은 단 몇 년 뒤를 내다보더라도, 우리에게는 먼 미래의 일로만 느껴졌던 것 같습니다. 그러는 사이에 이제는 성큼 현실화된 기술입니다.

스스로 도로를 달리는 자율주행 기술은 여러 가지 요소를 필요로 합니다. 주변 환경을 읽어 들이는 카메라와 센서, 이 정보를 바탕으로 어떻게 운전할지 결정하는 운전 정책, 그리고 자율 주행 차량이 안전하게 도로를 달릴 수 있도록 하는 인프라등이 필요하죠. 그런데 무엇보다 자율주행 기술이 상대적으로 어렵게 느껴졌던 이유는 바로 이 모든 정보들을 바탕으로 사람을 대신해 운전대를 잡는 두뇌, 바로 프로세서 기술이 그만큼 따라가지 못했기 때문입니다.

2012년 구글이 자율주행 차량을 실험했을 때만 해도 자율주행 차량은 멀리서도 한눈에 알아볼 수 있었습니다. 카메라와 라이다, 레이더 등 센서들이 주렁주렁 달려 있었기 때문이죠. 그리고, 그 내부가 공개된 적은 없지만 차량 뒷자리에는 사람이 앉을 수 없을 정도로 컴퓨터가 꽉꽉 눌러 담겨 있었습니다. 가장 강력한 프로세서로 꼽히는 인텔의 제온 프로세서가 수 십 개 들어 있는 것으로 전해졌는데요. 당장 우리가 타는 차에 이것들을 집어넣는 것은 불가능해 보였습니다. 이 부분은 계속 나아지고 있었지만, 지난해 CES때만 해도 여전히 ‘주렁주렁’의 이미지를 벗어나진 못했습니다.

올해 CES의 기조 연설은 인텔이 맡았습니다. 그리고 인텔과 합병한 모빌아이의 창업자, 암논 샤슈아 박사는 포드의 차량을 손본 자율주행 차량을 타고 무대에 올랐습니다. 이 차량에도 여전히 작은 카메라와 센서가 달려 있긴 하지만 특별히 거슬릴 정도는 아니었습니다. 이대로 차량을 시중에 판매해도 될 것 같았습니다. 센서의 크기가 작아진 것도 있겠지만, 무엇보다 차량에서 컴퓨터가 차지하는 공간이 획기적으로 줄어들어 거의 자리를 차지하지 않게 된 것이죠.

성능만큼 중요한 것, ‘소형화’와 ‘절전’

▲ 엔비디아(NVIDIA)의 ‘재비어(Xavier)’ 프로세서. (출처: 최호섭)

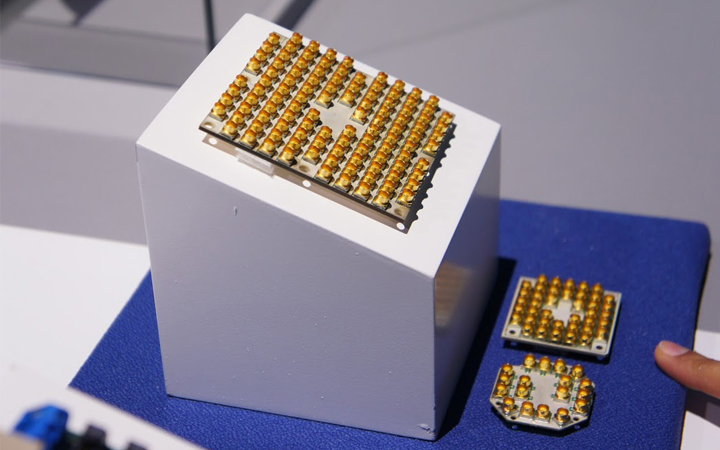

▲ 인텔(Intel)의 양자컴퓨터 프로세서. 49큐빗의 성능을 낸다. (출처: 최호섭)

자율주행 차량에 쓰이는 컴퓨터 성능을 판단하는 기준 중 가장 많이 쓰이는 것은 초당 명령어 처리 수, ‘Ops’입니다. 현재 차량에 들어가는 레벨2 수준의 운전 보조장치에 쓰이는 프로세서는 보통 2~5T(Tera, 테라)OPs정도 됩니다. 1초에 2~5조 번의 명령어를 처리한다는 것이죠. 하지만 올해 발표된 프로세서들은 이보다 10배 정도 더 많은 연산을 처리합니다. 모빌아이의 5세대 아이큐(EyeQ) 프로세서는 23TOPs정도의 성능을 내며, 칩 하나로 23억번 연산할 수 있습니다. 또, 전력 소비량은 30W밖에 되지 않습니다. 모빌아이는 이 칩 두 개를 묶어 센서 정보와 운전 정책을 각각의 칩이 나누어 처리하도록 하고, 고성능 아톰 프로세서를 더해 강력한 자율주행 기술을 차량에 집어넣겠다는 정책을 발표했습니다.

엔비디아도 지난해 CES에서 콘셉트를 발표했던 ‘자비에(Xavier)’ 프로세서를 공식 발표했습니다. 이 프로세서는 30TOPs의 성능을 냅니다. 그리고 이 프로세서 2개와 외장 GPU 2개를 묶어 300TOPs의 성능을 내는 자동차용 수퍼컴퓨터인 드라이브 페가수스를 발표했습니다. 엔비디아가 지난해 CES에서 공개해 주목받았던 드라이브PX2는 당시에 아주 작고 강력하다고 평가 받았는데, 1년새 10분의 1의 전력으로 같은 성능을 내는 프로세서를 발표했고, 더 작은 크기로 10배의 성능을 내는 컴퓨터가 등장했습니다. 반도체의 발전은 늘 놀라운데, 올해 등장한 프로세서들은 그 성장의 폭이 더 큽니다.

사람이 운전에 대해 신경 쓰지 않아도 되는 완전한 자율 주행 수준인 ‘레벨5’를 구현하려면 100TOPs 이상의 컴퓨팅 파워가 필요하다고 합니다. 차량이나 도로 상황에 따라 조금씩 다르긴 하지만 이미 자율주행을 위한 프로세서 성능은 충분히 갖춰진 셈입니다. 그리고 그 크기와 전력 소비량 역시 자동차의 설계와 주행거리에 거의 영향을 끼치지 않을 정도 수준으로 만들어졌습니다. 결국 그 동안 자동차 내부의 데이터 처리량을 감당하기 어려워 클라우드와 5G 네트워크 등이 중요한 가치가 되어 왔으나, 사실상 외부의 도움 없이 차량 스스로 현재 상황과 운전 정책을 모두 처리할 수 있게 된 것입니다.

반도체, 화질을 결정하다

▲ TCL의 QLED(퀀텀닷 발광다이오드) TV. (출처: 최호섭)

▲ 삼성전자의 모듈러 TV ‘더 월(The Wall)’. (출처: 최호섭)

TV 시장에서의 반도체 전쟁도 흥미롭습니다. LCD나 OLED 등 패널 디스플레이 역시 중요한 반도체 기술인데요. 올해 CES에서 주목 받은 것은 삼성전자의 ‘마이크로 LED’ 디스플레이입니다. 마이크로LED는 말 그대로 아주 작은 크기의 LED를 이어 붙여 화면의 화소로 쓰는 기술입니다. 각 LED가 스스로 빨간색, 녹색, 파란색 등 3원색과 빛을 동시에 표현할 수 있기 때문에 표현력이 좋습니다. 물론 상용화까지 가야 할 길은 많이 남았지만 여전히 반도체 기술이 디스플레이 시장을 이끌어가고 있다는 것을 잘 보여주는 예입니다.

하지만 CES의 TV 전시에서 가장 놀라웠던 것은 화면 그 자체가 아니라 화면을 처리하는 ‘이미지 프로세서’였습니다. TV나 모니터 등 디스플레이에는 디지털 신호를 아날로그인 화면 정보로 바꾸어주는 작은 프로세서가 들어가 있는데요. 이는 대개 DSP(Digital Signal Processor)나 이미지 프로세서가 담당합니다. 프로세서라는 이름이 붙어 있긴 하지만 대체로 우리가 생각하는 CPU 수준까지의 역할을 하지는 않습니다. 특정 신호 처리에 가까운 것이죠. 하지만 이 전용 프로세서의 역할은 상당히 중요합니다. 색과 선명도 등 화질을 결정하기도 하고 디스플레이에 입력되는 신호가 실제 화면에 뿌려지는 응답 속도까지 모두 이 칩의 영향을 받기 때문입니다.

CES2018에서는 이 칩이 ‘프로세서’라는 이름을 달고 본격적으로 진화하기 시작했습니다. 이전에도 프로세서라는 이름을 쓰는 제조사들이 있긴 했습니다. 하지만 디스플레이가 더 커지고, 4k를 넘어 8k와 색 표현력을 넓히는 HDR(High Dynamic Range)이 더해지면서 프로세서의 성능이 더 부각되기 시작했습니다. 사운드 역시 돌비 애트모스 등 이전과 비교해 처리해야 할 데이터의 양이 엄청나게 늘어났습니다. 이에 따라 고성능 프로세서가 필요하기 마련이지요.

소니는 기존 ‘X1 익스트림’을 업그레이드한 ‘X1 얼티밋’ 프로세서를 발표했습니다. 이 프로세서는 이미지를 아주 빠르게 처리할 수 있는데, 프로세서의 성능에 여유가 생기면서 120프레임으로 작동하는 화면도 잔상 없이 아주 빠르게 만들어냅니다. 소니는 전시장에 8k 해상도를 내는 LCD 디스플레이의 프로토타입을 전시했습니다. 흔히 고성능 디스플레이라고 하면 OLED를 꼽는데, X1 얼티밋 프로세서와 결합된 이 8k LCD 화면은 그 어떤 OLED 디스플레이보다 더 또렷하고 자연스러운 화면을 만들어냈습니다. 한동안 넋을 잃고 멍하니 쳐다볼 정도로 화질이 뛰어납니다.

LG전자 역시 ‘알파9’이라는 이름의 이미지 프로세서를 발표했습니다. 화면의 입력 신호를 최소 4번 이상 실시간으로 분석하고, 그에 맞춰 가장 선명하고 깨끗한 이미지를 만들어내도록 처리합니다. 고해상도 디스플레이를 괴롭히는 노이즈도 처리합니다. 이는 삼성전자를 비롯해 모든 TV에 들어가는 기술인데요. 다만 그 프로세서의 성능, 그리고 프로세서를 통해서 하는 일들의 차이가 화질을 결정하게 됩니다.

끊이지 않는 고성능 반도체의 활용

똑같은 패널이라도 TV의 화질이 더 나은 프로세서로 결정된다는 것은 꽤 흥미로운 일입니다. 이미 디스플레이 기술은 상향평준화 되어 있고, 패널 공급의 장벽이 흐릿해지면서 마음만 먹으면 삼성전자의 QLED, LG디스플레이의 OLED 디스플레이를 구입해서 제품을 만들어낼 수 있습니다. 하지만 그 결과물, 즉 ‘화질’은 조금씩 다르다고 느끼게 마련입니다.

해상도가 더 높아지고, 디스플레이가 커지는 데다가 HDR 등 이미지의 정보는 급격하게 늘어나고 있습니다. 작은 화면에서는 화면이 위에서부터 아래까지 똑같이 따라서 움직이지 않거나 광원이 정밀하게 따라 붙지 않아도 눈에 잘 띄지 않습니다. 하지만 70~80인치에서는 화면이 일렁이는 듯 보이기도 합니다. 분명 4k 해상도로 만든 영상인데 화면이 어딘가 흐릿해 보이는 제품도 있습니다.

CES를 통해 선보인 이미지 프로세서는 그 자체로 크게 주목받지 못했을 수도 있습니다. 하지만 TV의 화질을 결정하는 것이 LCD니, OLED니 하는 패널이 전부가 아니라 프로세서의 영역으로 넘어오고 있다는 것은 상당히 중요한 가치관의 변화이기도 합니다. 과거에는 ‘IPS 디스플레이를 썼다’는 게 마케팅 요인이 되었다면, 이제는 ‘X1 얼티밋 프로세서를 넣었다’는 것이 좋은 화질의 기준이 될 지도 모를 일입니다.

CES2018을 뒤덮은 자율주행차와 가전제품은 새로운 기술로 꾸준히 혁신을 거듭하고 있습니다. 이 기술들은 갑자기 ‘툭’하고 튀어나온 것은 아닌, 오래전부터 계속해서 고민되어온 것들이죠. 불과 몇 년 전까지만 상상 속에 있던 이 기술들이 이제는 실제로 우리 생활 깊숙이 자리 잡게 되었는데요. 같은 시간 안에 더 많은 정보를 읽어 들이고 해석하는 것이 결국 우리의 상상력을 실현해주는 기본 기술일 겁니다. 그리고 그 배경에는 언제나 반도체 기술이 숨어 있습니다.