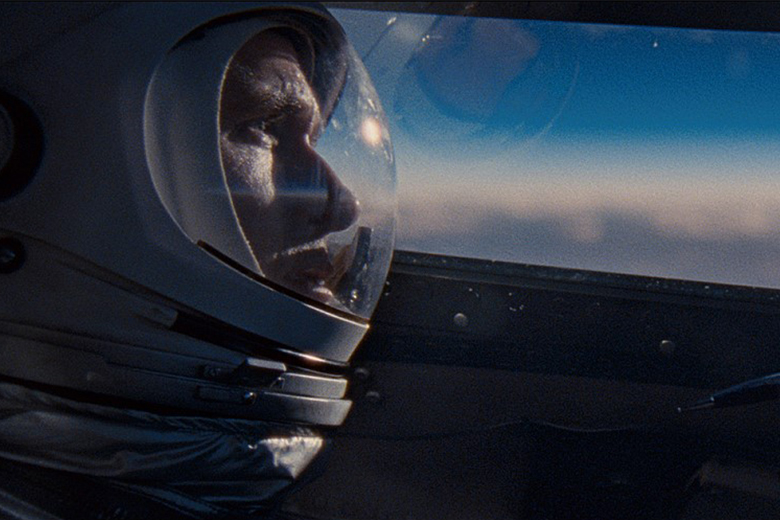

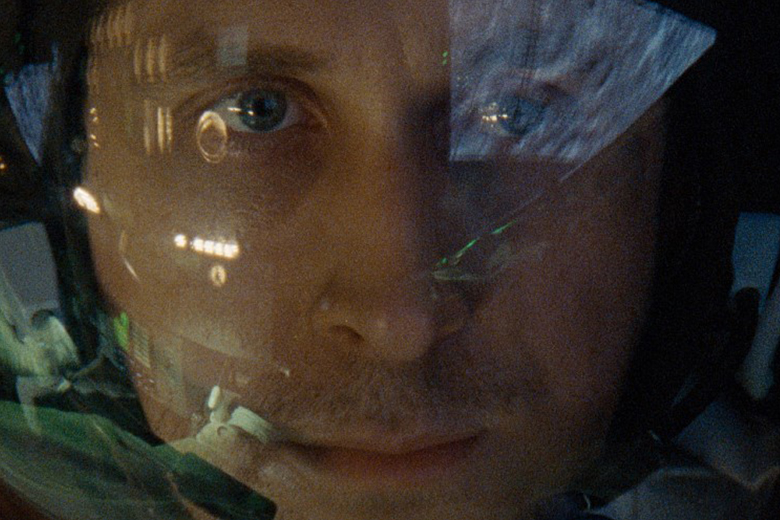

지금으로부터 약 50년 전인 1959년, 인류는 역사상 최초로 달에 첫발을 내딛습니다. 이는 역사에 길이길이 남을 경이로운 사건으로 기록되고 있습니다. 그리고 오는 10월 달 세계에 첫 발자국을 새긴 닐 암스트롱의 위대한 여정을 그린 영화, <퍼스트맨>이 찾아옵니다. <라라랜드>로 세계 유수 영화제를 휩쓸었던 데이미언 셔젤 감독과 배우 라이언 고슬링이 또 한 번 호흡을 맞췄습니다. 오늘은 <퍼스트맨>을 만나보기 전, 닐 암스트롱의 여정에 숨겨진 과학기술을 살펴볼까 합니다.

우주 비행사 닐 암스트롱의 이야기, <퍼스트 맨>

▲닐 암스트롱 (출처: pixabay)

미국의 우주 비행사였던 닐 암스트롱은 1930년 미국 출생으로, 퍼듀대학교에서 항공학을 전공해 6.25 한국전쟁 당시엔 제트기 조종사로 활약했습니다. 이후 1962년 우주 비행사로 선발되었고, 1969년 아폴로 11호의 선장이 되어 달로 향했습니다. 인류가 저 멀리 떨어진 달에 갈 수 있다는 것, 그리고 그 땅에 발을 밟는다는 것 자체부터가 경이로운 일이 아닐 수 없었습니다. 닐 암스트롱은 달 착륙에 성공한 이후, “인류 전체에 있어 위대한 약진”이라는 말을 남기기도 했죠.

데이미언 셔젤 감독은 닐 암스트롱에 대해 우리가 익히 알고 있는 사실들 보다 그 이면에 깔린 그의 개인사에 초점을 맞췄습니다. 그리고, 그동안 달 착륙에 관해 알려지지 않았던 부분들을 조명합니다. <퍼스트맨>은 ‘달 착륙’하면 떠오르는 상징적인 이미지인 달 표면에 꽂힌 성조기 장면이 빠져 개봉 전부터 갑론을박이 벌어지기도 했죠.

오는 10월 4일 개막하는 부산국제영화제(BIFF)에서 첫 선을 보이는 <퍼스트맨>은 예매 오픈과 동시에 1분 만에 전석 매진을 기록할 만큼 국내 영화 팬들에게도 뜨거운 관심을 받고 있습니다.

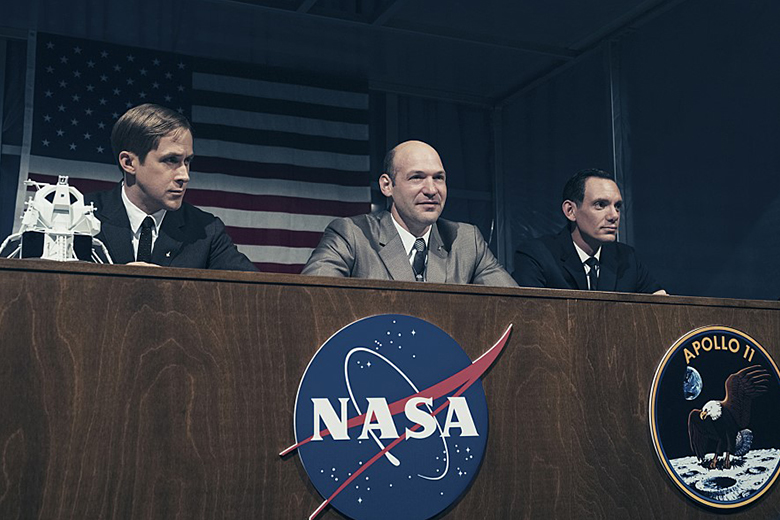

인류의 꿈, 아폴로 프로젝트

▲지구와 가장 가까운 자연 위성, 달의 모습 (출처: pixabay)

1961년 미국의 35대 대통령 케네디(John F. Kennedy)는 1960년대가 끝나기 전까지 인간이 달에 착륙했다가 지구로의 무사 귀환하는 것을 목표로 삼았습니다. 이 공언은 한때 비웃음거리가 되기도 했습니다.

그리고 1967년 미국 NASA의 아폴로 프로젝트가 본격적으로 시작됩니다. 당시 아폴로 1호는 훈련 중 화재 사고로 우주 비행사가 사망하기도 했고, 아폴로 10호는 1969년 5월 달 주변을 돌며 달 착륙을 위한 훈련을 하기도 했습니다.

아폴로 프로젝트에 투입된 아폴로 우주선은 우주 비행사가 탑승해 지구로 돌아오는 유일한 부분인 ‘사령선(Command Module)’과 연료와 산소 공급에 필요한 ’기계선(Service Module)’, 달표면에 착륙하기 위한 ‘달 착륙선(Lunar Module)’ 등 3가지 부분으로 구분되어 있습니다. 달 착륙선은 2명의 우주 비행사만 탑승 가능한데, 그 안에는 100% 산소가 채워져 있어 우주복을 입지 않아도 된다고 합니다.

▲아폴로 11호의 달 착륙선 (출처: pixabay)

우주 배경의 영화들을 보면 모든 우주선들은 대기권 진입 시 마찰열에 의해 활활 타오릅니다. 빠른 속도의 비행체가 지구에 존재하는 공기에 의해 발생하는 열을 이른 바 ‘공력가열(Aerodynamic Heating)’이라고 하는데요. 우주선의 몸체가 주변 공기를 만나 우리가 상상할 수 없는 속도 변화가 일어나게 되고, 이로 인해 기체가 부서지거나 타오를 만큼의 열이 발생합니다. 우주선이 지구로 진입할 때 속도는 약 마하10(Mach10)으로 알려졌습니다. 이를 시속으로 환산하면 시속 1만 2천km 수준에 이릅니다. 마하는 유체 속에서 움직이는 물체의 속력을 나타내는 단위로서 1마하는 시간당 1,224km입니다.

▲마하 속도의 제트기와 수증기 응축 현상 (출처: pixabay)

제트기가 마하에 도달하면 그 주변으로 수증기 응축현상이 발생하고, 이로 인해 공기의 성질이 급변하기도 합니다. 지난 4월 중국 톈궁 1호의 잔해물이 지구로 떨어졌을 때 혹은 운석의 잔여 물질 등이 대기권으로 진입할 때 빛을 내며 소멸하는 이유도 위에서 설명한 마찰열 때문입니다.

마찰열을 극복하기 위해서는 단열 복합 재료를 붙여 고열에도 견딜 수 있도록 해야 합니다. 여기에는 세라믹 타일과 같은 소재를 사용하기도 하는데요. 세라믹은 열전도율이 낮아 내부 구조로 열이 전달되지 않도록 막습니다. 이러한 단열 소재를 거대한 우주선에 빈틈 없이 붙여야 마찰열에도 살아남을 수 있고, 1조 원이 넘는 고가의 우주선을 재사용할 수 있게 되는 것이죠.

닐 암스트롱이 탔던 아폴로 우주선과 지구로 귀환한 사령선 또한 단열 복합 재료가 붙어있었습니다. 하지만 기본적으로 무거운 중량으로 비행을 했을 것이고, 아무리 단열 소재라 해도 지금보다 더욱 뜨거운 열기를 감내해야 했을지도 모릅니다.

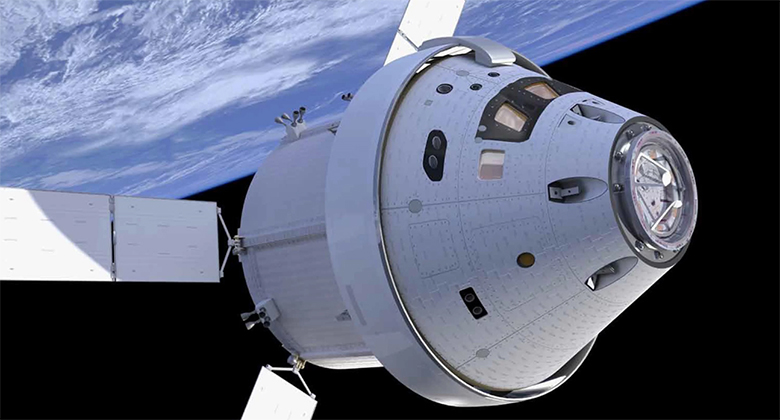

3D프린터로 만드는 우주선 부품

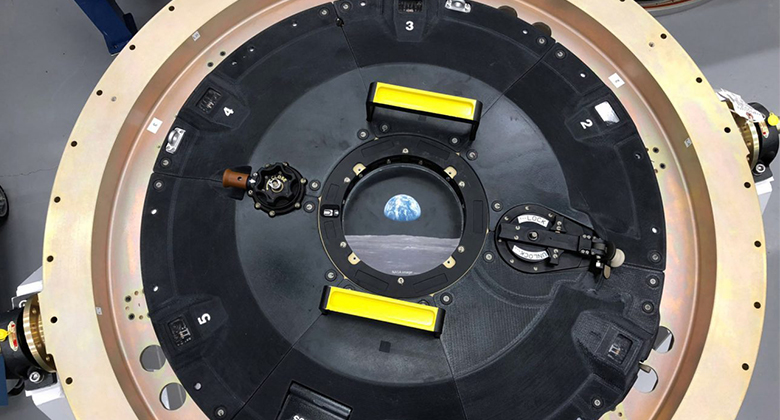

▲오리온 우주선 (출처: NASA)

우주선의 단열 소재는 세라믹 타일과 같이 점차 진화해왔습니다. 미국 NASA는 2019년 12월 오리온이라는 우주선을 제작 중이며, 기존 부품보다 무게를 감량한 소재들을 만드는 중이라고 알려져 있습니다.

당연히 열과 화학 반응 등 외부에서 벌어지는 저항성에도 높은 소재입니다. 수많은 부품이 포함되는 만큼 각 소재 별로 다양한 실험을 해야 하며 엄격한 제조 과정을 거쳐야 합니다. 미국의 정보기술 매체인 테크크런치(TechCrunch)는 지난 4월 기사를 통해 나사의 오리온 우주선에 약 100개 이상 소재를 3D 프린터로 완성할 계획이라고 밝혔습니다. (참조 : NASA’s Orion spacecraft contains more than 100 3D-printed parts, 2018.04.18)

▲3D 프린팅 기술이 접목된 NASA 우주선의 부품 (출처: 테크크런치)

3D 프린팅은 말 그대로 3차원의 물체를 만드는 기술입니다. 종이에 글자를 인쇄하는 방식과 유사하다고 볼 수 있습니다. 일반적인 프린터는 잉크와 같은 소재를 뿜어내 글자를 종이에 찍는 반면 3D 프린터는 플라스틱, 메탈, 식품용 소재에 이르기까지 다양한 출력 소스를 활용합니다.

묵직한 3D 프린터에 출력 소스를 넣고 미리 디자인된 설계도를 입력한 후 출력 버튼을 누르면 결과물이 바닥에서부터 쌓이는 형태로 형체를 만들어갑니다. 이를 일컬어 적층가공(additive manufacturing)이라고 합니다. 현재 NASA는 물론이고 독일, 중국, 일본 등에서도 3D 프린팅 기술 인프라를 적극 추진하고 제조업에 지원하고 있다는 건 공공연한 사실입니다.

오리온 우주선은 4차 산업혁명의 핵심 키워드인 3D 프린팅 기술이 접목된 소재를 앞으로도 적극 활용하게 될 전망이며, 2020년대에는 소행성으로, 2030년대에는 화성으로 우주비행사를 태우고 떠나게 됩니다.

그토록 염원하던 달 착륙에 성공한 이후에도, 달을 향한 인류의 호기심은 끝이 없습니다. 우라늄과 백금, 헬륨3 등 다양한 희귀자원이 있다고 알려진 만큼, 최근 달을 자원화하려는 강대국들의 경쟁이 치열해지고 있습니다. 그렇게 인류는 다시, 또 다른 도전을 꿈꾸고 있습니다.

※ 본 칼럼은 반도체/ICT에 관한 인사이트를 제공하는 외부 전문가 칼럼으로, SK하이닉스의 공식 입장과는 다를 수 있습니다.