스마트폰의 ‘눈’ CMOS 이미지센서(CIS)의 르네상스가 도래했습니다. 스마트폰 1대에 카메라 5개 이상이 들어가는 시나리오가 어느새 현실이 되었습니다. 지난해 화웨이가 세계 최초로 후면 트리플 카메라를 포함해 총 4대의 카메라를 장착한 ‘P20프로’를 출시했고 이어 삼성전자, LG전자가 전·후면을 합쳐 ‘펜타(5개)’ 카메라를 선보였습니다. 올해는 카메라가 무려 6개 달린 스마트폰이 나오기도 했죠. 이에 따라 이미지센서의 수요도 폭발적으로 급증하면서 첨단기술을 확보하기 위한 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다.

멀티카메라 전성시대, 물리적 한계를 뛰어넘어라

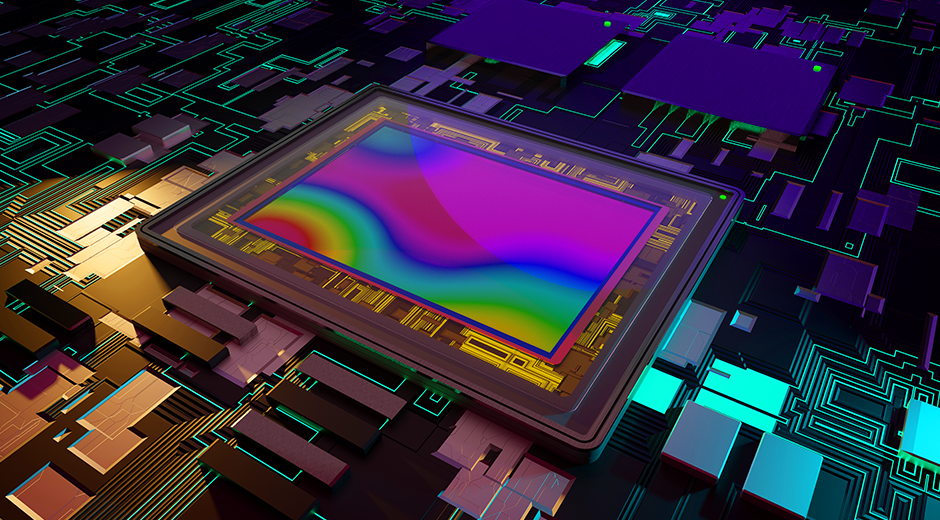

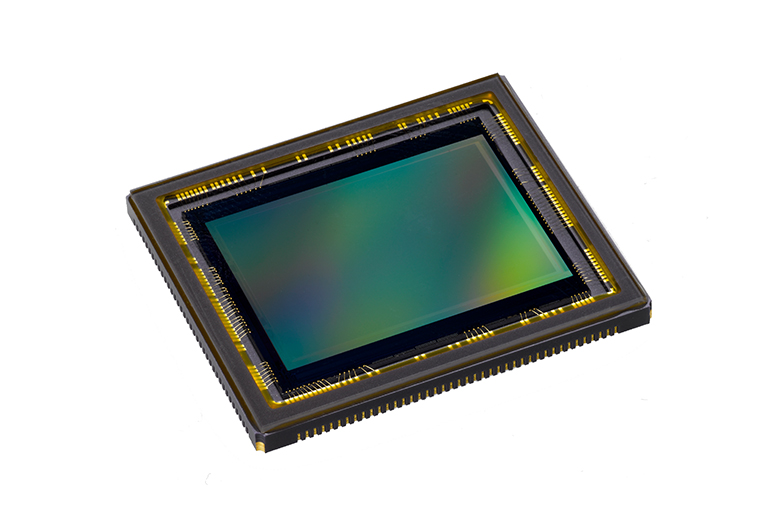

이미지센서는 쉽게 말해 카메라의 필름 역할을 하는 반도체를 뜻합니다. 피사체 정보를 읽어 전기적인 영상신호로 변환하기 때문에 카메라의 ‘필름’으로 비유되곤 합니다. 렌즈를 통해 들어온 빛을 전기적 디지털 신호로 변환해주기 때문에 우리가 스마트폰으로 사진을 찍은 후 바로 화면에서 사진을 확인하거나 삭제할 수 있는 것이죠.

최신 스마트폰을 살 때 가장 중요하게 보는 스펙은 카메라 기능이죠. 소비자들의 기대수준도 연일 높아지고 있습니다. 특히 최근 스마트폰의 트렌드는 ‘홀 디스플레이(hole-in display)’, ‘노치 디스플레이(notch-display)’ 등으로 화면 크기를 최대한 늘리는 디자인이 대세입니다. 이를 위해선 카메라 모듈의 크기를 가능한 줄여야 합니다. 이미지센서도 작아져야 하고, 픽셀 크기도 줄어들어야 합니다. 현재 업계에서 양산되고 있는 2000만 화소 이미지 센서의 경우, 빛을 담는 2000만개의 픽셀이 들어갑니다. 업계는 픽셀 크기를 1.0㎛(마이크로미터)까지 줄였고 2020년 이후에는 0.9㎛를 목표로 하고 있습니다.

여기서 픽셀이란 CIS를 구성하는 셀 단위를 말합니다. 각 픽셀은 받은 빛의 세기만큼 전기적 신호를 내보내고 이 전기신호는 R(레드) G(그린) B(블루)로 출력됩니다. 이 RGB가 조합돼 디지털 이미지가 형성되는 것이죠. 이미지센서 성능의 차이는 얼마나 많은 신호를 담아내느냐에 좌우됩니다. 따라서 픽셀 단위 크기에서 받을 수 있는 신호의 양을 늘리는 것이 업계의 과제인데요. 화소수를 늘리기 위해 칩 크기를 키울 수는 없기에, 칩 크기를 줄이면서도 고화질의 카메라 성능은 그대로 유지해야 하는 기술이 요구됩니다.

동일한 화소 수의 센서 모듈을 더 작게 만들기 위해서는 화소의 크기를 줄여야 하지만 화소 크기가 작아지면 흡수하는 빛의 양이 감소해 화질이 떨어집니다. 더 작아진 픽셀로도 이전 세대의 큰 픽셀 수준의 성능이 가능하도록, 물리적 한계를 뛰어넘어야 했죠. 이에 업계는 각 픽셀을 서로 격리시켜 간섭 현상을 최소화하는 ‘아이소셀(ISOCELL)’ 공정 기술을 적용해 빛의 손실을 줄이는 데 성공하기도 했습니다.

D램부터 AI까지, 첨단기술 확보 전쟁 불붙었다

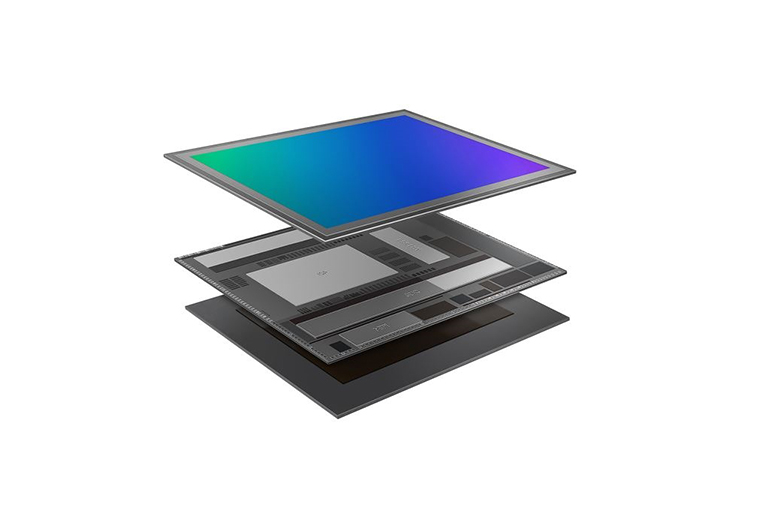

▲ 2Gb LPDDR4 D램을 적층하여 만든 CMOS 이미지센서 (출처: 삼성전자)

더 작은 첨단 카메라를 위한 기술 혁신은 계속되고 있습니다. 이미지센서에 메모리반도체 기술을 접목, D램을 탑재하는 기술도 나왔습니다. 기존 센서 하단에 D램을 탑재한 ‘3 Stack’ 구조로 데이터 전송 속도를 획기적으로 높인 기술입니다. 이미지센서에서 AP(애플리케이션 프로세서)로 이어지는 데이터 전송 과정 중간에 D램이 들어가 처리속도를 높이는 역할을 합니다. 방대한 프레임 데이터를 D램에 저장해 왜곡 없는 고속촬영이 가능하죠. 이를 통한 고속 카메라는 일상생활뿐 아니라 스포츠나 자동차 분야에서 수요가 급증하고 있습니다. 특히 빠른 차의 움직임을 잡아내야 하는 ‘오토모티브’에서 활용도가 높은데요. 자율주행차 시대가 성큼 다가오면서 전장 분야 이미지센서 수요는 더욱 급격히 늘고 있는 추세입니다. 2023년 구현될 레벨4 이상 자율주행차에는 10개 이상의 카메라가 들어간다고 합니다.

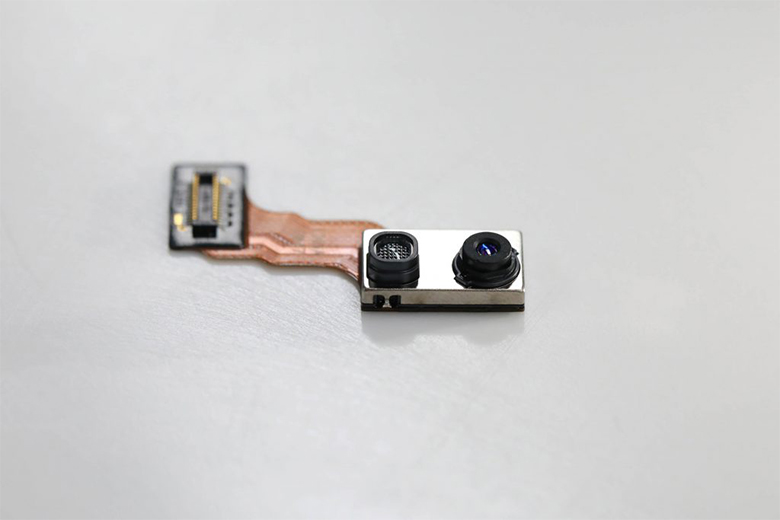

▲ LG이노텍이 개발한 3D센서인 ToF모듈 (출처: LG이노텍)

첨단센서도 각축을 벌이고 있습니다. 애플과 삼성전자, LG전자, 화웨이, 노키아 등 글로벌 스마트폰 제조사들도 앞다퉈 3D센서를 탑재하고 있죠. 3D센서의 강점은 얼굴이나 손 등의 형상과 움직임을 감지해 특정 명령을 수행하기 때문에 화면을 터치하지 않고도 조작할 수 있다는 점입니다. 특히 물체에서 반사된 광원의 시간을 측정, 거리 분석으로 입체적인 인식이 가능한 ToF(Time of Flight) 센서가 대세로 자리 잡았습니다.

▲LG전자 G8 씽큐 (출처: LG전자)

ToF는 피사체를 향해 발사한 빛이 튕겨져 돌아오는 시간으로 거리를 계산해 사물의 입체감과 공간 정보, 움직임 등을 인식하는 최첨단 3D 센서입니다. 2017년 애플이 출시한 아이폰X의 3D센서 트루뎁스 카메라에는 SL(Structured Light) 방식이 적용되었으나, ToF보다 측정 거리가 짧다는 한계가 있었죠. 현재 대부분의 스마트폰 제조사들이 SL 방식의 한계를 뛰어넘은 ToF를 최신 모델에 적용하고 있습니다. ToF는 생체 인증이나 동작 인식, 증강현실(AR), 가상현실(VR) 기능 등을 구현할 수 있습니다. 얼굴을 인식하고 자신만의 아바타를 만들거나 주변 환경의 입체구조를 인식해 AR과 VR 콘텐츠에 활용됩니다.

또한 빛이 부족한 상황에서도 사물을 정확하게 인지할 수 있도록 IR(적외선) 영역을 통합하는 RGB+IR 센서와 동작을 인식하는 비전센서 개발도 활발합니다. 대표적으로 DVS(Dynamic Vision Sensor)는 빛의 변화량에 반응하는 이벤트(Event) 기반 초고속 모션센서로 위치 변화만 감지하는 기술입니다. 움직임만 포착하고 사람의 얼굴은 나오지 않기 때문에 사생활 보호에 강점이 있어 감시 및 구조카메라와 가상현실(VR), 자율주행, 동작인식과 위험감지 기술 등 다양한 분야에서 활용됩니다.

미래를 향한 반도체 업계의 궁극적 목표는 AI(인공지능) 센서입니다. 5억 7600만 화소에 달하는 인간의 눈을 넘어서는 기술을 만들겠다는 것이죠. 사람이 잘 보지 못하는 어두운 밤에도 전방의 장애물이나 사람의 움직임을 인지할 수 있고, 자율주행이 가능하도록 위치 변화와 관심지역(ROI·Region Of Interest)을 실시간으로 감지해 처리하는 기술에 주목하고 있습니다. 빛이 거의 없는 어둠에서도 고속의 움직임을 감지하는 이미지센서를 만들면 특히 자율주행 분야에서 획기적인 기술 진보가 가능해 업계의 연구가 이어지고 있습니다.

스마트폰은 매우 빠른 속도로 듀얼카메라에서 트리플 카메라, 쿼드러플 카메라로 진화해왔습니다. 이 같은 개발 속도라면 한 사람이 보유한 카메라가 20대가 넘을 것이라고 업계는 관측합니다. 각종 IT 제품을 비롯해 앞으로 상용화될 자율주행차 등을 고려하면 앞으로 이미지센서에 대한 수요는 끊임없이 늘어날 전망입니다.

※ 본 칼럼은 반도체/ICT에 관한 인사이트를 제공하는 외부 전문가 칼럼으로, SK하이닉스의 공식 입장과는 다를 수 있습니다.